-

-

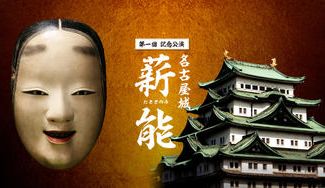

- 4月29日(水・祝) に予定されておりました、「第一回 記念公演 名古屋城 薪能」公演につきまして、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大の状況を踏まえ、開催の検討を重ねて参りましたが、お客様の安全と感染予防・拡散防止を考慮し、開催を中止とさせていただくことを決定いたしました。

ご支援をいただきました方々のご対応については、個別にご連絡を申し上げます。

皆様のご厚意に感謝申し上げますと共に、公演中止についてご理解を賜りますよう

何卒、宜しくお願い申し上げます。 -

-

尾張徳川家に庇護されてきた、 日本の最も古い芸能、能楽。 尾張徳川の城・名古屋城にて第1回開催。

-

- 日本最古の芸能であり、世界史上でも最古の演劇である能楽。奈良時代に唐(中国)から渡来した芸能「散楽」が、平安時代に「猿楽」として発展。

さらに室町時代になって、台詞劇である「狂言」と歌舞の要素を取り入れた「能楽」に分かれ、観阿弥・世阿弥の親子の活躍によって能楽の形式は確立されました。

名古屋では、江戸時代尾張徳川家の初代藩主義直以来、歴代の藩主の庇護を受けて発展してきました。

その歴史を背景にして、このたび徳川家の居城であった名古屋城の城内で、薪能(たきぎのう)が催される運びとなりました。 -

初代尾張徳川藩藩主・ 徳川義直公にはじまる、 尾張徳川家のと深い縁。

-

- 徳川家康の九男で尾張徳川家の初代藩主である徳川義直。

儒学を学び、柳生新陰流の兵法を学び、文武両道に優れた義直は、文化・芸能にも造詣が深く、兄である二代将軍秀忠を仲介して、寛永6年(1629年)能笛の名手である藤田清兵衛を尾張に招き入れ、姫町(現幅下)に能舞台である姫町舞台が建立されました。

清兵衛は能楽笛方初代家元となり、尾張徳川家は代々藤田流を庇護。

「芸どころ名古屋」として、武家も庶民も芸能・芸事に熱心であった尾張名古屋の文化の形成に多大な貢献を果たしてきました。 -

夜に美しく浮かび上がる、 幽玄の舞台、薪能。

-

- 普段は能楽堂など屋内で上演される能楽を、野外で鑑賞できる薪能。

神事・仏事の儀式として、全国の様々な寺社でも催されています。

夜空の下で演じられる能は、幽玄かつ神秘的な雰囲気を醸し出します。

今回の名古屋城薪能は、歴史ある伝統芸能・能の魅力に触れることができる絶好の機会となります。 -

開催概要

- 【日程】2020年4月29日(水・祝)

【会場】名古屋城内二之丸広場(雨天時 名古屋能楽堂)

【住所】愛知県名古屋市中区本丸1-1

【時間】18:00〜20:00(開場17:30)

【入場料】指定席 S席 15,000円

指定席 A席 10,000円

自由席 B席 5,000円

※上記金額は税込です。名古屋城への入園料を含みます。

※未就学児の入場はできません。雨天時はB席のみ払い戻し。

※演能中に雨が降った場合は終演といたします。また、払い戻しはございません。

※名古屋城薪能の入園受付は東門のみです。(17時から) -

-

-

観世流 能 安宅(あたか) 勧進帳 瀧流之伝

-

- 【あらすじ】

加賀の国安宅の湊には、山伏に偽装した義経を捕らえようと、新しい関ができています。旅人の話からそのことを聞いた義経一行は、義経の篠懸(すずかけ…山伏の衣装)を改め、笈を負った強力の姿にして、菅笠で顔を隠して関を通ろうとしますが、富樫は山伏は全員斬ると言います。

仕方が無いので、一行は最期の勤行を始めますと、富樫は弁慶の気迫に押され、東大寺の勧進ならば勧進帳を読めと命じます。弁慶は巻物を偽って読み上げます。関の人は、これは本物の山伏だと通しかけるのですが、強力(義経)が見咎められ……。 -

狂言 二人袴(ふたりばかま)

-

- 【あらすじ】

どうしても恥ずかしくて聟(むこ)入りできないという弟、兄が一緒に舅の家まで付き添います。弟は門前で待っていてくれと念を押し、舅と対面します。兄がいると知った舅は太郎冠者に呼びにいかせようとしますが、それを制して弟が呼びに行きます。しかし礼式用の袴は一着。仕方がないので弟の袴をはいて入っていくと、聟(弟)の姿が見えないといわれ、あわてて交代。

これを繰り返すうちに二人揃って来てほしいといわれ……。 -

祭囃子 羽衣(はごろも) 和合之舞

-

- 【あらすじ】

駿河国三保の松原に住む白龍という漁夫が、今日も連れ立って釣りにやってきます。浦の景色を眺めていると、空に花が散り、音楽が聞こえ、いい香りがしてきます。見回すと、松の梢に美しい衣が掛かっています。家の宝にしようと思い、持ち帰ろうとしますと、一人の女性が現れ、私の衣なので返してほしいと頼みます。そして自分は天人で、衣は天の羽衣で、人間が持つものではないといいますと、白龍はますます喜び、返そうとしません。天人は、羽衣がなければ天に帰れません……。 -

半能 石橋(しゃっきょう) 大獅子

-

- 【あらすじ】

大江定基は出家して寂昭法師と号し、中国、インドの仏蹟を廻り歩き、清涼山にやって来ます。石橋の前で、人に話を聞いてから渡ろうと待っています。そこに一人の童子が来ます。童子は、向かいが文殊の浄土・清涼山なので、よくよく拝みなさいと教えます……。 -

-

-

-

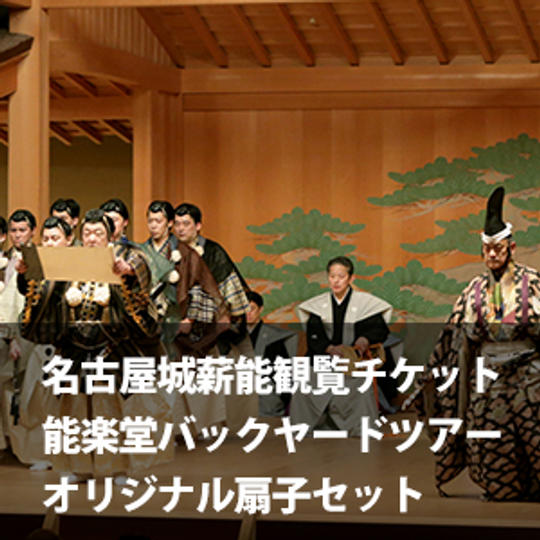

リターン① チケット/能楽堂バックヤードツアー/オリジナル扇子

- 名古屋城薪能の指定席(A席)に、能の舞台裏が見られる能楽堂バックヤードツアー、オリジナルセンスがついたフルセット。

ご購入価格:15,000円(100セット)

・名古屋城薪能 指定席(A席)

・保存版 初開催記念パンフレット

★本プロジェクトだけの特別リターン

・能楽堂バックヤードツアー&能楽体験

・名古屋城薪能 オリジナル扇子

※チケットは、4月中旬頃までに事前に郵送いたします。

記念パンフレットとオリジナル扇子は当日受付にてお渡しいたします。 -

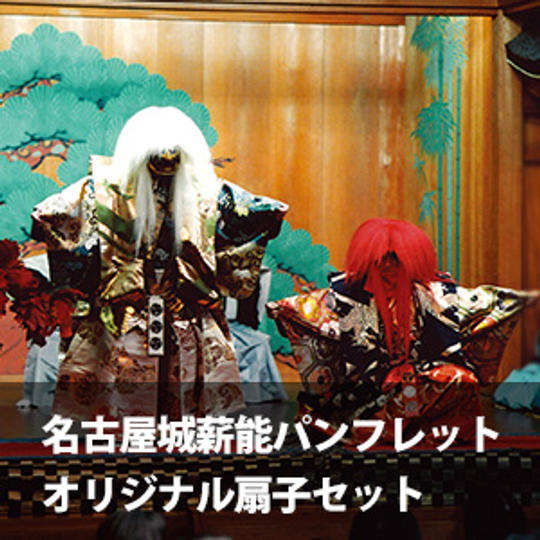

リターン② 名古屋城薪能パンフレット/オリジナル扇子

- チケットは付いていませんが、名古屋城薪能を応援していただける方に、チケット購入者用のパンフレットと、オリジナル扇子を差し上げます。

ご購入金額:3,000円(100セット)

・保存版 初開催記念パンフレット(本来はチケット購入者しか入手できないもの)

★本プロジェクトだけの特別リターン

・名古屋城薪能 オリジナル扇子

※4月下旬頃に郵送いたします。 -

能楽堂バックヤードツアー

- 開催日時:2020年4月29日(水・祝)①13:00~14:00 ②14:30~15:30

【バックヤードツアープログラム】

客席にて、能の紹介、番組の解説。

①楽屋:能舞台の裏側にある部屋で、演者が準備を行う場所

②焙じ室(ほうじしつ):演奏前に大鼓の革を焙じて乾燥させるための部屋

③装束の間(しょうぞくのま):能の公演の際にシテ方が装束を着ける部屋

④作り物倉庫:能舞台の大道具「作り物」が作られる部屋

⑤鏡の間(かがみのま)※白足袋持参者のみ。能面体験付:装束をつけ終えたシテ(能の主役)が精神を統一する神聖な場所

⑥橋掛かり(はしがかり)※幕開け体験(希望者のみ):揚幕から本舞台へとつながる長い廊下部分。鏡の間とつながっており、中から人力で幕を上げる

⑦舞台:能が演じられる舞台。舞台正面奥の壁には老松が描かれている

⑧御簾の間(みすのま):昔は高貴な身分の人が能を鑑賞する際、この御簾の間から鑑賞していました

※鏡の間への入場をご希望の方は、白足袋をご持参ください。 -

-

-

名古屋城薪能 オリジナル扇子

- 大正元年創業の老舗「末廣堂」が製作するオリジナル扇子。

宝暦年間(1751~1764)から続く「名古屋扇子」の伝統技法を受け継ぎ、扇骨・紙・折・仕上げ等の各工程において、伝統的手作りの製法を守り抜いています。その技によって生み出された逸品。

本プロジェクトでしか手に入らない特別な扇子です。 -

-

-

- 日本最古の芸能である能楽は、日本のユネスコ無形文化遺産登録第1号でもあり、世界に誇るべき舞台芸術です。

尾張徳川の歴代藩主たちが、愛し庇護したこの伝統文化が、時を超えて、名古屋城内に蘇ります。

能を愛し、ご覧いただいている方にも、初めて能に触れる方にも、ぜひご体験いただきたい、月下、幽玄の舞台「名古屋城薪能」。

主催者一同、演者一同、皆様にお会いできる日を、心待ちにしております。

ぜひご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。